Octobre Rose rappelle l’essentiel : rester attentive sans s’alarmer inutilement. Le cancer du sein est fréquent, parfois précoce, mais il est mieux compris et mieux traité, surtout s’il est repéré tôt. Avec le Dr Selma Kadiri, oncologue radiothérapeute, on clarifie le rythme du dépistage, les signes d’alerte (ou non)… et on démêle le vrai du faux.

Le bon réflexe n’attend pas les symptômes.

Un suivi régulier, c’est la clé d’un diagnostic précoce et d’une guérison tout en douceur.

Au Maroc, les recommandations nationales de dépistage du cancer du sein s’alignent sur les standards internationaux, en tenant compte des spécificités du pays. Le dépistage cible les femmes de 45 à 69 ans ainsi que toutes celles présentant un antécédent familial de cancer du sein (mère, sœur, tante), quel que soit leur âge. Le dépistage associe un examen clinique des seins et une mammographie, à renouveler tous les deux ans lorsque le bilan initial est normal. Selon le contexte individuel, un suivi adapté peut être proposé sur avis médical.

Si une femme se découvre une anomalie au sein, qui consulter ?

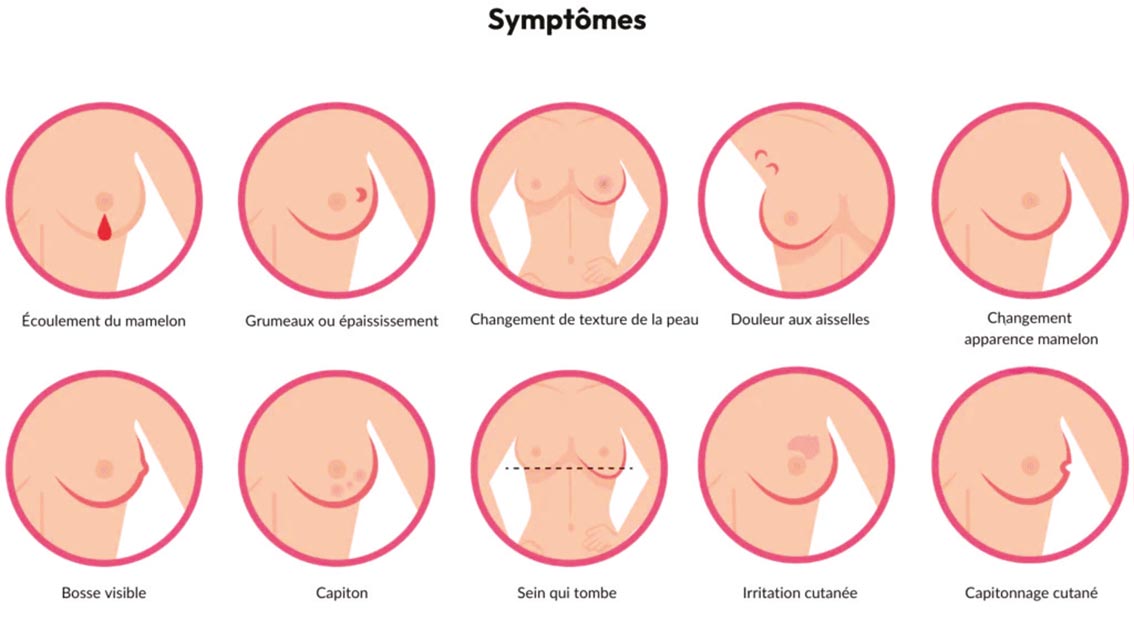

En cas de boule autopalpée, écoulement mamelonnaire, déformation, rougeur ou rétraction du mamelon, inutile de paniquer. Il faut cependant consulter rapidement son médecin traitant ou son/sa gynécologue. La première étape consiste en un examen clinique, complété par une imagerie diagnostique (mammographie et/ou échographie selon l’âge et le contexte). Si nécessaire, une biopsie sera réalisée pour confirmer le diagnostic. En cas de cancer avéré, la prise en charge est coordonnée par un(e) oncologue et le dossier est discuté en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) afin de définir une stratégie thérapeutique personnalisée et d’optimiser les résultats.

L’auto-palpation est-ce vraiment un geste important à apprendre ?

L’autopalpation a une place majeure dans la prévention. Elle renforce la vigilance entre deux dépistages médicaux, mais sans jamais les remplacer. Elle aide à repérer toute modification inhabituelle du sein ou de l’aisselle (boule, rétraction du mamelon, rougeur, peau d’orange, écoulement). Idéalement, faites-la une fois par mois : quelques jours après les règles ; après la ménopause, fixez-vous un jour repère.

Voici comment faire : observez-vous devant un miroir, bras le long du corps, mains sur les hanches puis bras levés, à la recherche d’une déformation ou asymétrie. Palpez ensuite chaque sein debout ou allongée, avec la pulpe des trois doigts de la main opposée, par petits mouvements circulaires couvrant toute la surface du sein jusqu’au sillon sous-mammaire, avec une pression d’abord légère puis un peu plus appuyée ; terminez par le prolongement vers l’aisselle et l’aisselle elle-même. Au moindre doute, consultez rapidement votre médecin ou votre/sa gynécologue.

Lutte contre le cancer dit aussi lutte contre les idées reçues

« Les mammographies répétées peuvent provoquer un cancer du sein. L’autopalpation suffit, pas besoin de dépistage médical. Je suis trop jeune pour avoir un cancer du sein. Je n’ai pas d’antécédents dans la famille donc je n’ai pas de risque de développer un cancer du sein. Les traitements sont lourds. »

Autant d’idées reçues qui sont totalement fausses : le dépistage sauve des vies et cela a été prouvé par des études réalisées sur de larges populations. Il concerne toutes les femmes, même sans symptômes et sans antécédents familiaux de cancer et enfin il permet des traitements plus simples et un meilleur pronostic.

Alerte du Dr Selma Kadiri aux jeunes femmes

Pas (encore) concernées par le dépistage organisé ? Vous l’êtes quand même. Les données récentes montrent une hausse des cancers du sein chez les moins de 45 ans. Donc : vigilance et sensibilisation devraient être une priorité avec des messages adaptés sur les réseaux et des séances d’éducation à la santé

Ce que je conseille aux jeunes femmes :

. Connaître leur corps : auto-observation mensuelle et consultation au moindre doute.

. Agir sur le modifiable : bouger, manger équilibré, limiter l’alcool, stop tabac, poids stable.

. Clarifier ses antécédents : mère, sœur, tante… et en parler à un médecin.

. S’appuyer sur le médecin de famille : pivot de la prévention, trop peu mobilisé au Maroc.