Chaque été, des gestes se répètent, des histoires ressurgissent. À travers ces moments partagés en famille, souvent anodins, se joue une transmission essentielle entre générations. Un lien discret mais fondateur, qui nourrit l’estime de soi des plus jeunes et ravive la mémoire des aînés, comme le confirment psychologie et neurosciences.

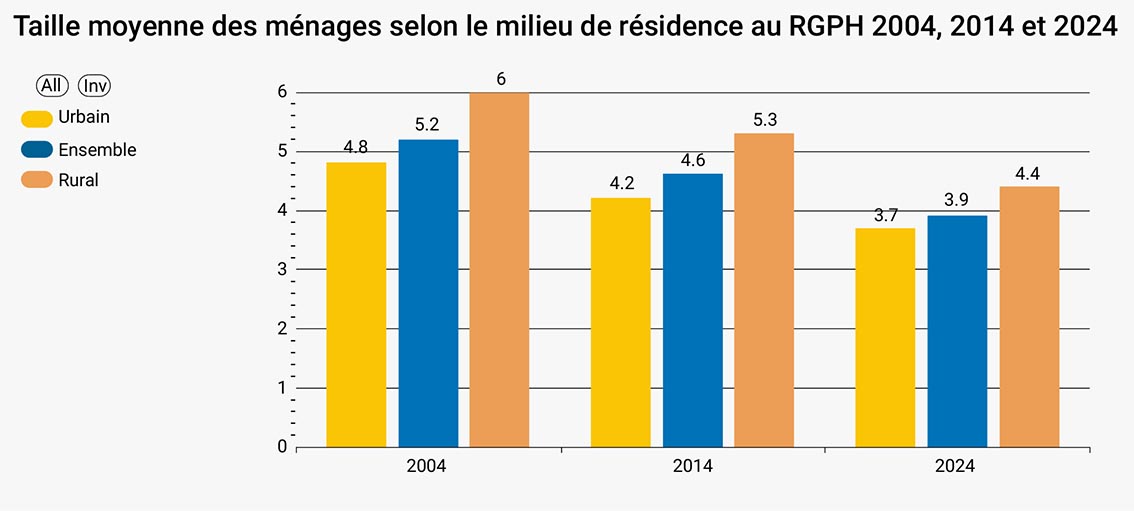

On le poursuit. On le convoite. On le dévore. Et il nous file entre les doigts. Pourtant «Le temps est un élément essentiel dans toute relation» observe la pédopsychiatre Imane Boulaajine, « c’est même lui qui permet de construire,d’entretenir et de consolider les liens.». Ce temps partagé en famille est devenu une denrée rare dans nos vies modernes et urbaines. Entre les rythmes effrénés du quotidien, des parents pressés, des enfants connectés et des grands-parents moins sollicités qu’autrefois, le foyer marocain s’est peu à peu transformé. En 2024, les familles nucléaires représentent plus des deux tiers des ménages, et la taille moyenne des foyers est tombée à 3,9 personnes, contre plus de 5 au début des années 2000, selon le dernier recensement général de la Population et de l’Habitat.

Un glissement discret mais profond. Car ce sont aussi les rôles qui changent : «Le passage d’une famille communautaire à une famille nucléaire s’est traduit par la dégradation du statut des personnes âgées, la perte de leurs fonctions traditionnelles et l’émergence d’un conflit de générations », observe le Haut Commissariat au Plan (HCP). Mais ces mutations n’effacent pas totalement les dynamiques intergénérationnelles. Elles les déplacent. Et c’est souvent pendant les vacances d’été, dans un cadre plus souple, que ces liens se réactivent.

Le passage d’une famille communautaire à une famille nucléaire s’est traduit par la dégradation du statut des personnes âgées, la perte de leurs fonctions traditionnelles

et l’émergence d’un conflit de générations.

Haut Commissariat au Plan

L’apprentissage invisible entre générations

Loin du bruit de l’année, l’été offre un espace suspendu, un temps plus lent, plus dense aussi, où les générations se retrouvent autrement. Les jours s’étirent, tout comme les repas. C’est là, dans cette disponibilité émotionnelle, qu’on prend le temps d’être attentifs aux besoins et aux attentes des autres. À travers des gestes simples, des rituels anodins : un plat préparé ensemble, une promenade répétée, une histoire racontée pour la dixième fois. Autant de micro-situations familières, presque invisibles, qui forment ce que les psychologues appellent des situations d’apprentissage informel.

On apprend sans s’en rendre compte, par imitation et par immersion. Le psychologue russe Lev Vygotski l’avait déjà formulé au siècle dernier : on apprend mieux lorsqu’on est accompagné, lorsqu’un adulte ou un pair expérimenté guide discrètement. Ce qu’il appelait la « zone proximale de développement », c’est exactement ce qui se passe lorsqu’un enfant regarde sa grand-mère rouler la semoule ou suit son grand frère pour aller acheter le pain. Il ne reçoit pas une leçon. Il entre dans un monde partagé. Plus récemment, la psychologue américaine Barbara Rogoff parle de learning by observing and pitching in (système LOPI) — apprendre en observant et en participant. «Les enfants, dans les communautés où l’on valorise la participation, n’attendent pas qu’on leur apprenne : ils s’insèrent dans l’action collective. Et apprennent en observant et en contribuant», écrit-t-elle dans son essai The Cultural Nature of Human Development en 2003.

Des rôles familiaux qui changent

Pas de grands discours. Ni d’examens. Juste être là. Reconnu comme acteur, même à sa toute petite échelle. Et déjà, l’apprentissage commence. «Les aînés ont souvent une posture valorisante, moins critique, confirme Imane Boulaajine. Ils transmettent avec bienveillance une histoire familiale, des récits de résilience dans lesquels l’enfant peut s’ancrer.» Ces moments contribuent, dit-elle, à «la construction de l’identité» et à la reconnaissance de l’enfant au sein du groupe.

Mais cette reconnaissance fonctionne dans les deux sens. L’été devient aussi un terrain de réajustement silencieux, où les enfants grandissent aux yeux de leurs parents. Houssam se souvient précisément du moment où ce basculement s’est opéré.

Un saut depuis une falaise. Et ce regard changé de sa mère. «J’ai senti qu’elle m’avait accordé sa confiance, pleine et entière. Comme si, d’un coup, elle acceptait que je fasse mes propres choix. Elle avait ravalé ses inquiétudes, toutes ses peurs qui freinaient mes élans… Un déclic.».

Une scène anodine en apparence, mais qui marque, pour lui, le passage à un nouveau statut. Celui d’un jeune adulte reconnu. Un rite de passage — autant pour celui qui grandit que pour celui qui le laisse partir.

Le foyer marocain s’est peu à peu transformé. En 2024, les familles nucléaires représentent plus des 2/3 des ménages.

Quand les souvenirs font du bien au cerveau

Les neurosciences aussi le confirment : les liens affectifs, lorsqu’ils s’inscrivent dans des situations partagées, consolident la mémoire, stimulent l’apprentissage, et maintiennent l’agilité mentale, à tous les âges. Ce n’est pas un hasard si l’on se souvient si précisément d’un rire partagé ou d’une dispute impétueuse difficilement apaisée. Les chercheurs Antonio Damasio et Mary Helen Immordino-Yang ont démontré que l’émotion agit comme un ciment pour la mémoire : plus un moment est vécu dans un cadre affectif fort, plus il s’inscrit profondément. «Les émotions servent de mécanisme central d’organisation de l’architecture cérébrale, en particulier pour l’apprentissage et la mémoire», écrivent-ils.

Des travaux sur la mémoire émotionnelle ont montré que ces situations activent l’amygdale et renforcent la consolidation des souvenirs via l’hippocampe. En clair, rien ne s’imprime mieux dans le cerveau qu’un moment intensément vécu, qu’il soit joyeux, tendre ou conflictuel.

On apprend sans s’en rendre compte, par imitation et par immersion.

Sentiment d’appartenance

Mais la transmission familiale ne profite pas qu’aux enfants, nous l’avons dit. Les échanges réguliers entre générations agissent comme une forme de gymnastique cognitive partagée. L’enfant affine son langage, enrichit sa pensée, développe sa capacité à raconter, questionner, reformuler. «En ce qui concerne le langage, l’attention et la créativité, ceci se manifeste par un registre lexical souvent plus riche et varié que celui des interlocuteurs habituels de l’enfant», observe la pédopsychiatre Imane Boulaajine. Et l’aîné, en retour, stimule sa mémoire, son attention, sa vitalité. «Je revois ma grand-mère, revigorée, courant — littéralement — derrière mon bébé, montant et descendant les escaliers malgré son âge», s’amuse Syham qui se remémore un été passé entre son bébé nouvellement né, sa mère et sa grand-mère. Une simple conversation entre un grand-parent et un enfant, c’est de l’apprentissage à double sens affectif, cognitif, identitaire. Des moments familiaux qui nourrissent en plus «un sentiment d’appartenance à une tribu, à quelque chose de plus grand», souligne la psychiatre Mouna Outarahout.

A contrario, il est désormais reconnu que la solitude ou la mise au ban social active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique, notamment le cortex cingulaire. Être seul fait mal. Littéralement. À l’heure de la fragmentation des liens familiaux, ces moments partagés sont peut-être le socle le plus précieux de la transmission. Sans programme ni diplôme, mais où l’on s’initie par le geste, l’écoute ou l’imitation, simplement.

L’émotion agit comme un ciment pour la mémoire : plus un moment est vécu dans un cadre affectif fort, plus il s’inscrit profondément.